不灭的“时代之光”——深切缅怀杨之光先生(节选)

李劲堃

惊悉广州美术学院教授杨之光先生离世的消息,深感悲痛。不禁想起半年前在广州美术学院美术馆和岭南画派纪念馆举办的“扬时代之光——杨之光艺术研究展”。筹展期间,通过对相关文献资料深入、系统地梳理,使我们对杨之光的艺术有了更全面、透彻的了解。

杨之光先生是现代中国人物画新风貌形成过程中的重要艺术家,是构建现代人物画教学体系的奠基人之一。他的人物造型与技法特征,成为时代的审美范式,其代表作品彪炳于中国人物画发展史册,《一辈子第一回》《雪夜送饭》《毛泽东同志在广州农民运动讲习所》《矿山新兵》《激扬文字》《不灭的明灯》等经典之作脍炙人口,令人难忘。

杨之光从艺大半个世纪,对他的研究是对现代人物画风格演变和学院教学体系的梳理,同时也是对近百年广东艺术家在中国近现代美术发展进程中的历史贡献更为清晰的界定。杨之光作为中南地区现代人物画教学的奠基人,为国家培养出许多优秀人才,并向各大美术馆无私捐赠了1200 件作品。鉴于他在美术创作与美术教育上所作的杰出贡献,岭南画派纪念馆在省委宣传部的支持下,于2012 年展开杨之光艺术研究。

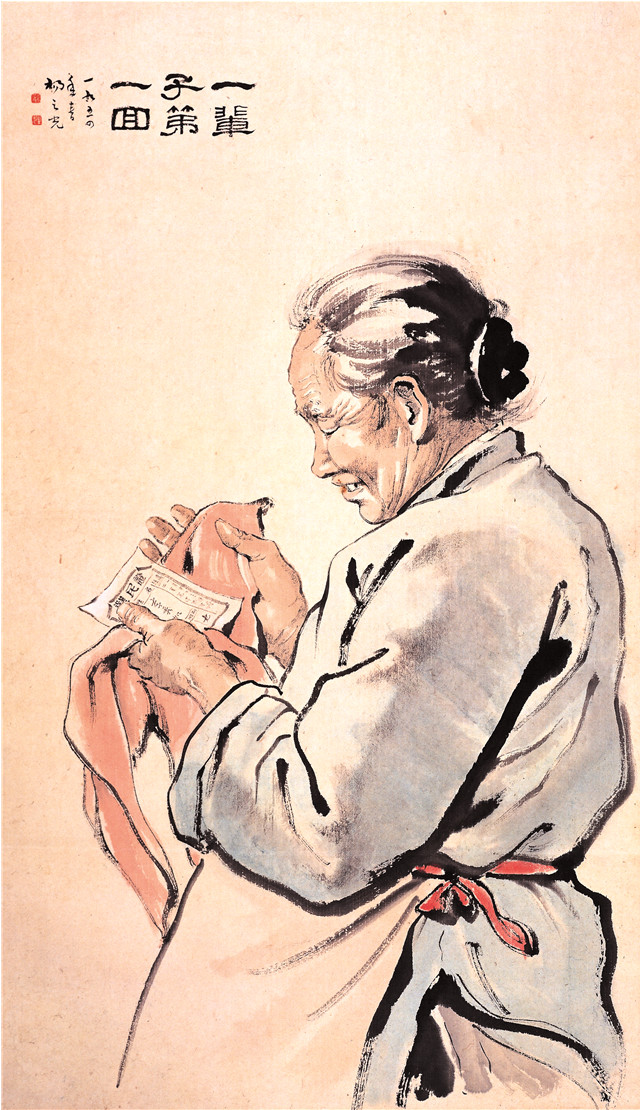

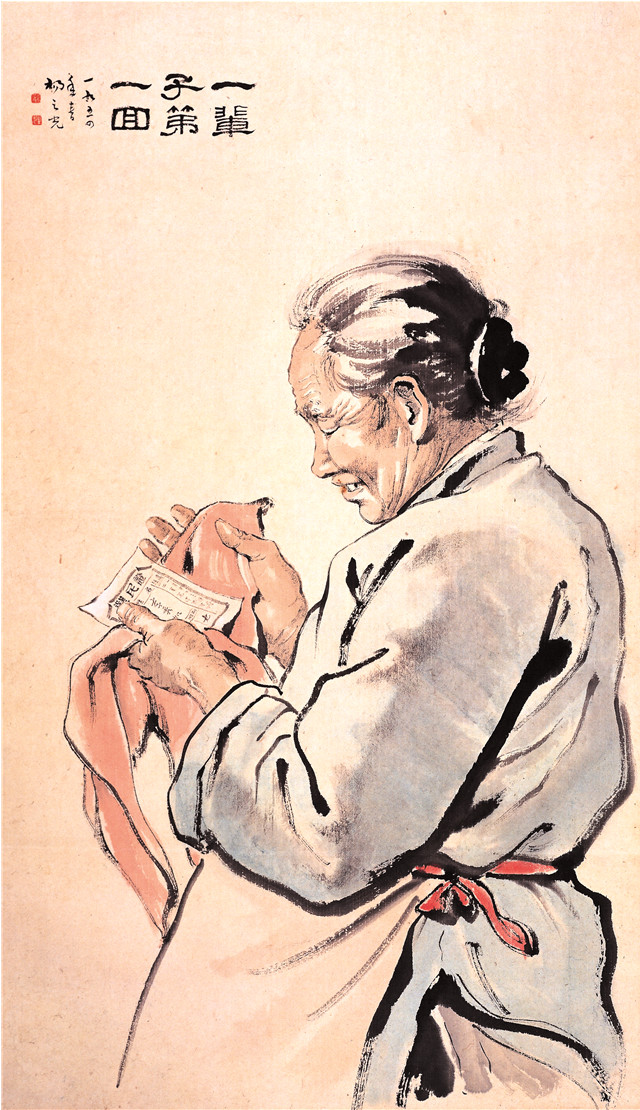

杨之光的一生创作甚丰,他于1954 年创作的《一辈子第一回》一面世就受到了艺术界的高度关注,成为新中国水墨写实人物画迈上新台阶的重要标志。从以往作品看,照顾到造型,就往往要舍弃笔墨韵味,或者相反,坚持流畅的笔墨效果,却无法让造型符合写实主义的基本要求。杨之光恰恰在这一点上显示了不一般的能力,把两者结合得近乎天衣无缝,既保留了水墨画的书写特征,又在写实程度上让人信服。

《一辈子第一回》102cmx59cm [宣纸.水墨设色] 1954年

如果说《一辈子第一回》奠定了杨之光在中国水墨写实人物画领域中的重要地位,那么,《雪夜送饭》则是他获得国际声誉的著名作品。《雪夜送饭》是一幅情节画,画面前景中的两个人物彼此呼应,并通过他们的动作把视线引向了远方,从而建立起一个叙事的框架,让主题在这框架中自然呈现。杨之光并没有把探索停留在写实层面,他还试图把创作推进到叙事的领域,探索如何通过画面人物来讲故事。这一点构成了水墨写实人物画的另一个重要方向。杨之光正是通过《雪夜送饭》完整地体现了水墨写实人物画的这个目标。

《雪夜送饭》288.5cmx119cm [宣纸.水墨设色]1959年作

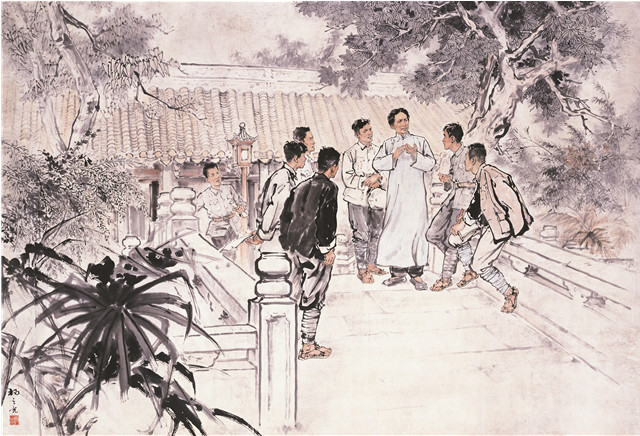

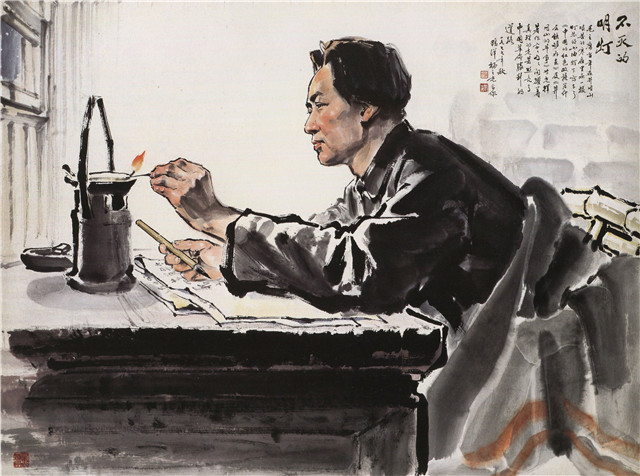

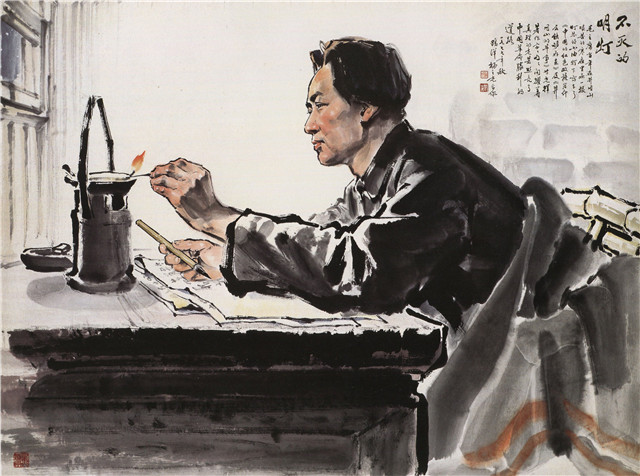

关于领袖题材,从建国开始直到今天,以毛泽东为形象的创作一直引人瞩,并成为新中国艺术发展史上的一个重要现象。杨之光从1959 年开始毛泽东题材创作,《毛泽东同志在广州农民运动讲习所》是他创作领袖形象的开始。此后,在同一题材中,杨之光不断地探索如何描绘更符合时代要求的毛泽东形象。1974 年,杨之光创作了以毛泽东1925 年在广州办《政治周报》为题材的作品《激扬文字》(与鸥洋合作)。这一幅以毛泽东为题材的作品,一经展出就受到了空前关注,并被认为是毛泽东形象系列中重要的代表作品之一。《不灭的明灯》是杨之光另外一幅同样画于70年代初、以毛泽东形象为题材的作品,同样是肖像画模式,同样是写意的风格,但这一次他精心设计了一个挑亮油灯的动作来作为全画的视觉中心,象征性地隐喻毛泽东在中国革命艰难时刻的独特作用与重要地位。文革刚结束不久,杨之光继续用同样热情描绘领袖题材。《贴心人知心话》试图描绘一个接近群众、具有平易近人作风的新一代的领袖华国锋,画面的篝火同样具有某种象征性作用,隐喻领袖与群众的血肉关系。画中杨之光大胆地把原来属于油画才有的对光线的运用放在了这一幅画中,通过篝火的边光让人物轮廓染上红色,以渲染一种亲切的气氛。

鸥洋合作《不灭的明灯》1977年 96.5×131cm

创作于1972 年的《矿山新兵》是文革期间最具有魅力、最为动人的女性形象,充分体现了那个年代对于美丽的崭新定义,这幅作品在当年被选为中国邮票设计的系列图案之一而广泛传播。杨之光在画法上进行了大胆的创新,他尝试用一种没骨法去刻画人的脸部和双手,用大写意去描绘衣服与周围的景色。当时有评论认为:杨之光的“《矿山新兵》那种画法,给当时沉闷的画坛吹来一股清爽宜人的风,使整个国画界顿时活跃起来。光凭这一点,杨之光便在当代中国美术史上占有重要的一席。”

《矿工新兵》 83cmX59cm 纸本水墨 1971 年

以上部分杨之光的经典作品,是在大量的写生、速写、素描基础上反复构、锤炼而成的。他关注现实生活与人物情意,其敏锐的观察力和丰富的表现力,依然贯穿在此后的水墨人物画探索之中。

“如果问我,在我的艺术实践中难度最大、最受人瞩目的是哪一项?我会无愧地回答: 肖像。”——杨之光《平生最忌食残羹》。

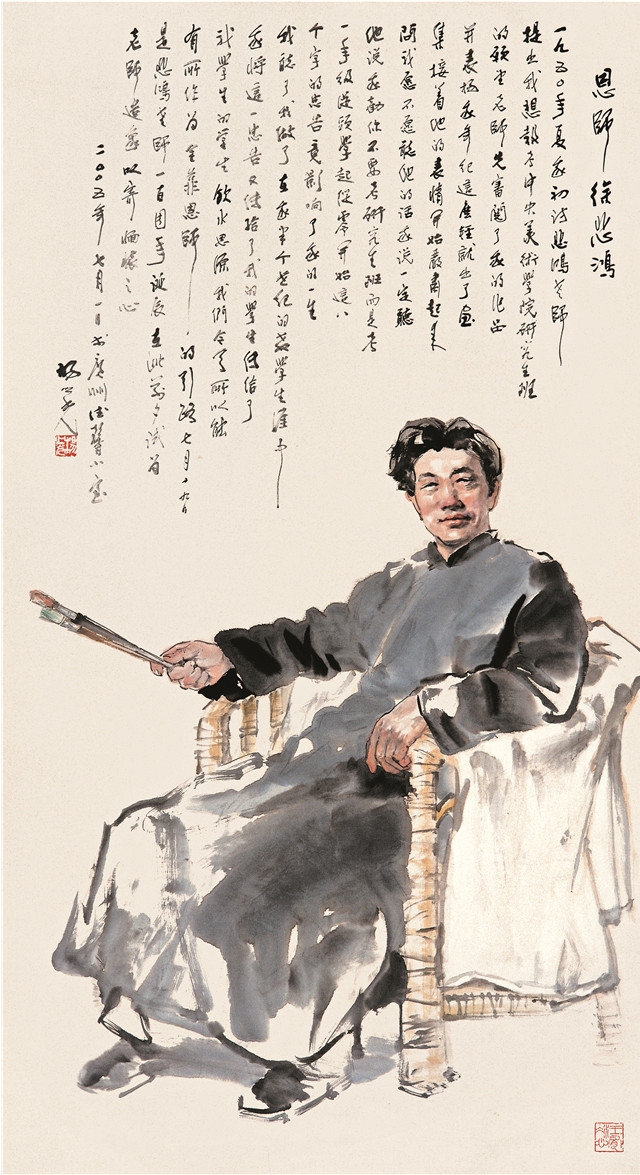

杨之光是写生高手,这有赖于他那强有力的素描与速写能力,同时,他深谙传统笔墨技法的价值,难以割舍其中的审美力量。他试图通过流畅的画法来融合结构与笔墨之关系,从而创造出一种造型准确、笔法鲜活的视觉效果。这一点充分体现在他长达半个多世纪所创作的众多肖像画当中。杨之光的肖像画,可谓神形兼备,笔墨流畅,画法生动,而又不失对象性格的个别表达。这一点,同时代水墨画家中,无人能出其右。其中,《恩师徐悲鸿》体现了晚年杨之光不断实验臻于成熟的没骨技法,整幅作品笔墨酣畅淋漓,造型生动准确,惟妙惟肖,是这一类题材当中的精品,甚至是他整个艺术生涯中的巅峰之作。

90 年代初,杨之光在国外生活了一段时间,考察大量的外国美术作品,并针对没骨画法展开了他晚年的另一种探索。

迟轲先生曾这样分析杨之光:“程十发走的是民间艺术装饰化的路子,黄胄基本上是从速写发展过来的。而杨之光的特长是引进了西方的光和色。”杨之光在用色方面表现出的光感与透明感来自于他在水彩画方面长期积累的素养,因而将中国书法及水墨的笔法与西洋光色造型手段整合起来,并形成一种新的人物画笔墨技法体系。

关山月作为具有代表性的新国画艺术实践者之一,在上世纪50 年代所创作的一系列人物画,以及就人物画所发表的文章都是基于教学开展的。对“素描是一切造型艺术的基础”的观点,关山月主张中国人物画必须站在中国画的立场考虑问题,中国画的主要任务是解决继承传统与发展之间的关系。在他看来,线条的表现力在美感中的意义和作用远大于立体造型的塑造。

而杨之光则认为造型基础是中国人物画的一个薄弱环节,应通过素描与速写的手段来进行,两种练习相辅进行。“人物画技法的基本功除了通过写生实践练习外,更重要的是在创作中练习,将写实能力的锻炼与塑造典型形象的任务紧密地结合起来。”他们的理论和实践,现在看来正是形成了广州美术学院多种教学探索并行、中国画创作呈现多样性的可贵局面,使广州美术学院中国画教学一直在全国占有重要地位。

“扬时代之光——杨之光艺术研究展”学术研讨会上,有学者指出,离开对杨之光教学的研究,几乎无从讨论同一时期人物画的教学与实践。甚至从某种意义上看,那就是产生广州美术学院中国人物画教学风格的基石,形成了一套与中国其他区域有所差异的中国人物画体系。这不仅在杨之光本人的人物画创作中可以见到,即使在其学生的创作中,其影响力亦清晰可辨。

粤公网安备 44010402002739号

粤公网安备 44010402002739号

网站建设:互诺科技 地址:广州市天河区员村四横路 邮箱:zdad88@163.com